『怒る西行』上映会レポート

“宮下公園の、『西行』”

七月二十三日夜、渋谷区宮下公園で、『怒る西行』の上映をやらせて貰いました。

御承知の通り、映画界の現状たるや作るよりも興行する方も何が何やら訳の分からない状況で、それに比べれば(金銭面は別にして)非常にシンプル、すっきりした上映会だったと思います。

ところで…上映会の後、山川君とのトーク、そして質疑応答という事になったのですが…最後のほうで、或る妙齢の女性から、「沖島さん、とっても素敵。皆さんも、そう思われませんか?その事について、御本人はどう思われているのか伺いたいと思います。」

空には黄色い月が昇っていた。

私はしばし愕然とし…それから、山川君と顔を見合わせた。長い沈黙の後、やっと口をついて出たのは、「私はもう、いゝ

これは事実です。もっとも、「一仕事」の中身は、既に完成させている三本のシナリオを映画化する事が含まれているので、これはこれで大変なのですが…。

『怒る西行』は私自身が出演し全編喋りまくっている映画だから、その事についての質問が出るのは覚悟の上の映画なのだが(「あつかましい」とか「図々しい」とか)、しかしこのような質問が出ようとは…!

そこで、「私のように、他人に自慢出来るような何物も持っていない人間ですら、かつて或る女性から、ちょっとナルシスト的なところがあるんじゃない?と言われたことがあり…」

そこで―「自分へ対するストイックな厳しさ、自分自身へ対するあまりに厳しい自分が居る。その事が、そのような印象を与えたのではないでしょうか…」

答えになっていたかどうか…。しかし、一年に一回も鏡を見ないような人間に、こう云う質問をされても…(!)

続いて、「西行」の話に話題を移した。

西行は、物凄く女性にもてた人物です。それは白洲正子氏が、その著『西行』でしきりに述べておられるし、事実、白洲氏自身が西行という人に惚れ込んで、あの名著『西行』をものにされたのですから。

しかし、西行は二十四才の時、突然出家する。

これはトークの時には言わなかった事ですが、西行(本名=佐藤義清)は幼くしてまず母を、次いで父を亡くしている。そうして父方の祖父からは武術を、特に弓術と馬術を徹底して訓練され、又、母方の祖父からは、文物と蹴鞠(けまり)を仕込まれた。「重代の勇士」と言われていたから、先祖代々の武人の出で、初代・儀藤太秀郷から数えて九代目の孫と云う事になる。「家富み」何不自由無い暮らしであったと云うが、宮仕えの職も妻子も捨てゝ、キッパリ、出家した。その理由については過去様々な説が唱えられているが、本当のところは分かりようもない。

たゞ、こゝで思い出すのは、三田誠広氏の小説『西行』の冒頭に出て来る、西行の幼少の頃の事である。彼は現在の岐阜県・青墓という宿場町で、遊女の家に預けられた。遊女といっても格式のある家で、今様の名手が代々続いている。幼い義清は、或る夜目覚め、自分は何故こゝに居るんだろうと思い、遠く女達の歌う今様を聞きながら、再び眠りについていく。両親のいない淋しさは当然のこととして、それ以上に、女達の愛情を一杯に受けて育ったのである。西行の出家を思う時、自分は何故こゝに居るんだろうと云う根源的不安と、栄養たっぷりな、女達の愛情を思わずにはいられない。

平凡な大人の生活(下級貴族としての宮仕え)を、生の旨味をたっぷり吸った少年・義清が、許さなかったのである。

最後に、有名な今様の一つ(この冒頭の一行が、私の予定している三本の作品の一つのタイトルになる予定です)を掲げておく。

遊びをせんとや 生まれけん

戯れせんとや 生まれけん

遊ぶ子供の声聞けば

我が身さえこそ 動(ゆる)がるれ

「出家してからの西行の、修験者のような生涯は、どこかで、母性的・女性的なものに支えられている…そういう意識なしには、難しかったのではないでしょうか?」

そんな言葉で、トークは終わった。

山川君が言ったように、最初、真上にあった月は、随分と、西の方へ傾いていた。

宮下公園の「西行」は、怒っていただろうか。

沖島勲(映画監督)

とにかく雨が降らなくて良かった。個人的な記憶を紐解いていくと、六年前から宮下公園での屋外上映会は雨に祟られていた…そんな苦々しい気持ちでいっぱいになる。それも普通の雨ではない。天気予報などおかまいなしに必ずやってくる叩き付けるような大粒の雨、風で木々が唸るようにスウィングする暗闇の公園の光景、それらはほとんどトラウマのようになって私の心に黒く焼き付いていた。ところがこの夜はといえば、これまでとは様子が違う。心地よい風が吹き、木々のあいだから真っ白な月が姿を見せてさえいるのだから。安堵を超えて、なんだかちょっぴり悔しくなってくる。どうやら「僕は晴れ男だから」という沖島さんのオーラが、私の雨男ぶりを凌駕したらしい…。

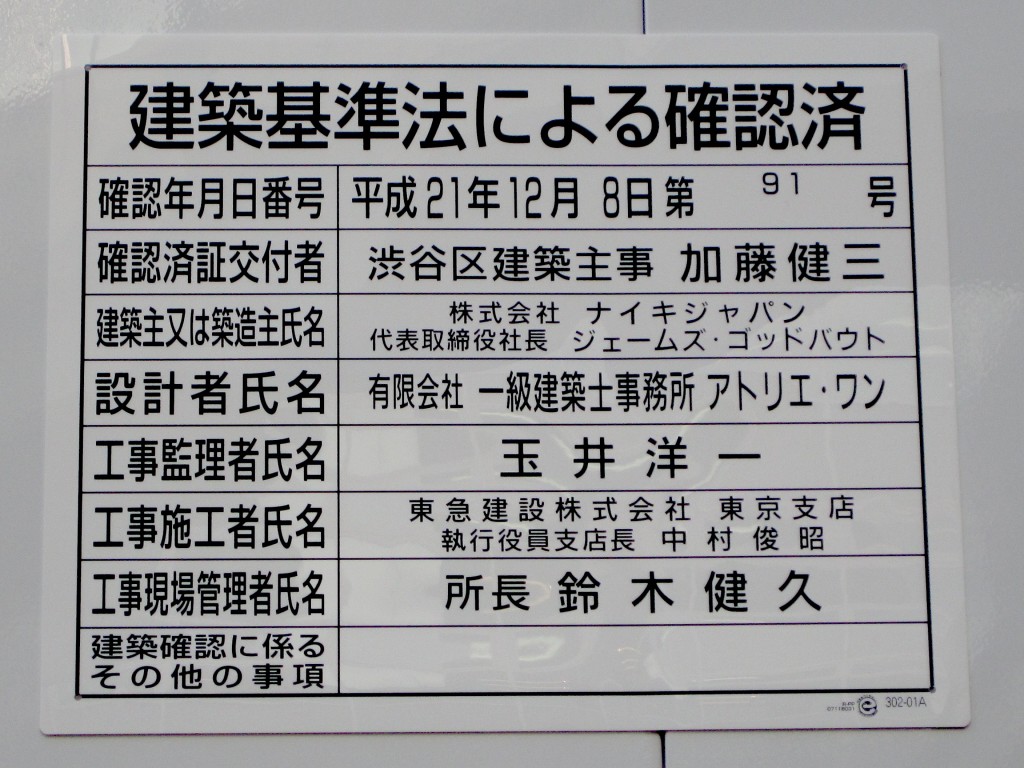

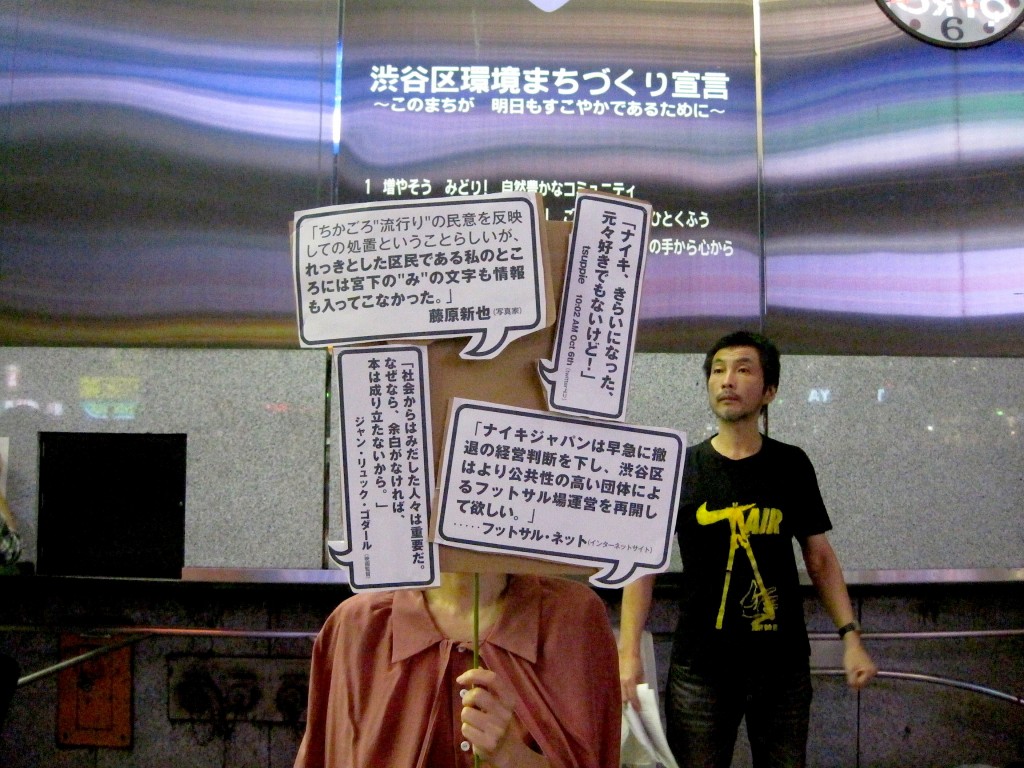

沖島勲監督の『怒る西行』(2009年)を現在の宮下公園で上映しようと思い至ったのには、いくつかの理由がある。再開発の危機にある玉川上水が舞台となった映画であることはもちろん理由の一つであるが、そのことばかりを念頭において映画を観始めると観客は肩すかしをくらうことになるはずである。映画は冒頭から最後まで徹頭徹尾、沖島勲の文学、美術、散歩道のつれづれなる思索の断片が語られるがままに流れてゆき、それはほとんど個人映画と言ってもよい体をなしている。もし反対運動を鼓舞し高揚させるもの、あるいは再開発に晒された場所に相応しい情報を映画に期待していたとすれば、人は怒りだすか、呆れるか、さもなければふと自らの思考の歩みを止めて、ただただスクリーンの中の沖島さんの歩みに同伴するようにして、自らの眼差しを這わせていくことになるのではないだろうか。これまでの宮下公園屋外上映会の積み重ねがあってこそではあるけれども、『怒る西行』の上映は「再開発」という前もって与えられた情報を一旦忘れて、風景をじっと眼差し、その空間に身を置く人物の言葉にそっと耳を傾ける、そのような視聴覚の洗濯を宮下公園で行なう試みであった…といえばあまりに高踏的な物言いに聞こえてしまうかもしれないけれども…そうなって欲しいという願いが込められていた。「ナイキパーク化の危機に晒されている」といった意味を前面に押し出すことで実際の宮下公園から見落とされてしまうものはあるのだろうか、ないのだろうか…。「ナイキパーク化反対/賛成」と言った考えをひとまず脇に置いて、今ここにある公園をただただじっと眼差したとき、私たちはその風景とどのような関係を改めて取り結ぶのだろう。雑草や落ち葉、木々や風、月や雲、鳥や昆虫の声、鼠や猫の排泄物、階段やスロープ、砂埃や石、落書きや余白、ゴミやアート作品たち。子供たちの声と野宿者たちの寝姿とスケーターたちとグラフィティ・ライターたち、写真学校の生徒たちとお笑い芸人たちと演劇人たちと恋人たちと不審者たち、キャメラを持つ者たちとアーティストたちと活動家たちと。

もう一つの理由、というよりは、むしろ私の欲望と言い直したほうが適切かもしれないけれども、玉川上水のせせらぎの音を宮下公園に響かせたい、そんな想いがあった。玉川上水には鬱蒼と草が生い茂りなかなか水面すら視認することが叶わない場所もある。それでも映画の後半、ほたる橋に沖島さんと石山さんが肩を並べてボッティチェリについて語らい合うとき、二人を背面から写し出すキャメラは彼らの肩越しに玉川上水の水面を捉え、耳を澄ませば、川のせせらぎの音が確かに響いてくる。宮下公園の脇には暗渠化された渋谷川が流れているという。実際にはよほど雨が降らない限りは水も涸れた暗いトンネルのようなものだというけれども、時間と空間を超えて暗渠化した渋谷川と玉川上水といった二つの場所が共鳴しあう瞬間が顕現し、私たちの想像力を潤してくれるのではないかという願いがあった。さて、どうだったのだろうか…これについてはよく分からないのだけれども。

『怒る西行』は玉川上水を舞台にした沖島勲の個人映画のようなものだ、と書いた。だから、映画が終わるまで、監督個人の考えをずっと聞かされ続けた気分になった人もいるかもしれない。だが、沖島さんはどこでもない虚の空間ではなく、玉川上水の散歩道といった現実の空間を確かに歩いている。その言葉は沖島さんが久我山に住んで以来、何十年と歩いてきた玉川上水べりの時空間と密接な関わり合いを持っている。自宅の書斎で読んだに違いないー実際に私自身、沖島さんの自宅で目にした関連書籍がいくつかあるー若桑みどり、ボッティチェリ、ヴラマンク、横尾忠則、つげ義春などの固有名がつぶやかれるとき、沖島さんの書斎と玉川上水の散歩道といった二つの場所が柔らかな風に乗ってフワフワと往還し始め、現在の玉川上水の風景に書物の時間や六十歳を超える沖島さんの幼年時代までもがすっと流れ込んでくる。それらは切り離すことはできず、また一体化できるものでもなく、複層的な風景を成しているのだけれども、これは監督である沖島さんに限ったことではない。キャメラのフレームを横切っては消えていくあらゆる通行人の数だけ、玉川上水の時間と空間は複層化してあるはずだ。そのようにスクリーンを眼差しているうちに、あたかもボルヘスが描いた「アレフ」を見つけてしまったような幻惑的な目眩いを感じさせてしまうのがこの作品の力だ、と言い切りたい。映画の冒頭で杉並木の先にあたかも神社が幻視のように見えてくる、と語った沖島さん自身がアフタートークで「今日映画観てみたけど、僕自身、神社があるようには全く見えなかったね(笑)」と告白したとき、多くの人がずっこけたに違いないが、つまるところ沖島さん自身にとっても玉川上水の風景は常に同じ時間と空間である訳ではないということだ。

そんな映画を私たちは宮下公園で観た。

先日行なわれた宮下公園の夏祭りにて、宮下公園近辺の古い写真を収集し、当時近隣に住んでいた人たちに写真について語ってもらうという企画をremo東京が行なった。宮下公園が出来る頃のかつての写真と記憶。当時のことを振り返る男性の言葉は単なる追憶に留まらず、2010年の宮下公園の空間に現在の言葉としてしっかり響く力を持つ。暗闇の公園で彼の言葉を聞きながら、宮下公園のあちらこちらで小さな扉が開いていき、過去・現在・未来の時間が流れ出していくような気がした。個々人の身体や記憶と密接に結びついた場所は、無数の形を持ってそこにある。だからこそ、沖島さんが言う「多少でもいいから『地面』に立ってないと幻想すら生きていけない」という言葉にはある種の空間の再編がそのような人間の想像力や存在までも根こそぎ変えてしまうという警鐘を聞き取ることができるはずだ。

三十分ほど経っただろうか、話し始めたときには鬱蒼とした木々の合間から見えていた月がアフタートークの終わりには、あっという間に西に大きく傾いていきほとんど姿を消そうとしていた。そのときも不思議だったが、今になって振り返るとどう考えても不自然なスピードで月が動いていったように思えて仕方がない。月が消えかけたことを理由にアフタートークを終えた訳だが、今でも釈然としない思いは残る。沖島さんは千四百話にわたって執筆した『まんが日本昔ばなし』の脚本の中で摩訶不思議なストーリーを大いに語り、『出張』(1989年)の中に登場する飲み屋の姉妹もまた実は狸と狐であったかもしれない、という含みを持たせた作り方をしている作家だ。そんな沖島さんを招いた催しだから、きっと狸か狐が私たちをだまくらかしたに違いないという荒唐無稽なこじつけをするに至ったのだが、何のことはない狸は本当に宮下公園にいたらしい。戦前の話ではない。つい最近、山手線の車窓から狸が歩いているのを見かけたというレポートがあった。しかも親子連れで。本当なのだろうか。初めて宮下公園を訪れてから既に十数年が経つが、私は一度も狸を見たことはない。宮下公園について知らないことは沢山ある。

山川宗則 (A.I.R Miyashita Park)

TrackBack URI